『輝安鉱(Sb2S3)-輝蒼鉛鉱(Bi2S3)固溶体での不活性電子対効果の変化』

111〜鉱物の結晶化に及ぼす立体化学的効果の影響について〜

<はじめに>

Sb

3+とBi

3+は、不活性電子対効果によって配位環境に歪みを発生させる陽イオンです(Cotton & Wilkinson, 1987)。これらの陽イオンからなる代表的な鉱物である輝安鉱(Sb

2S

3)と輝蒼鉛鉱(Bi

2S

3)は、互いに同構造であり、連続固溶体を形成することが知られています(Springer

& Laflamme, 1971; Springer, 1969)。この固溶体形成の原因は、一般的にはSbとBiの揮発温度の差とされていますが(Lueth

et al. 1990)、実際の天然での産出は、輝安鉱-輝蒼鉛鉱固溶体はややBi側に偏ることが、Ghosal

& Sack (1999)によって指摘されています。一方、Sb

3+とBi

3+の孤立電子対による立体化学効果(不活性電子対効果)は、Bi

3+よりもSb

3+の方が顕著であることも知られています(Makovicky 1981; Pfitzner & Kurowski,

2000)。従って、この歪みの効果の差が、天然の輝安鉱-輝蒼鉛鉱の産出にも影響を与えている可能性が推察されます。しかし、これまで、この固溶体の連続的な結晶構造の変化については詳しい研究はなれておらず、さらに、不活性電子対効果の変化についても、実験的な検証についてはまだ行われていません。そのため本研究では、輝安鉱から輝蒼鉛鉱へ結晶構造変化の連続的な挙動を明らかにし、それによって不活性電子対効果の歪みによる変化を具体的に解明して、同時に不活性電子対効果がこの固溶体の天然での産出に与える影響を考察しました。

<実験方法>

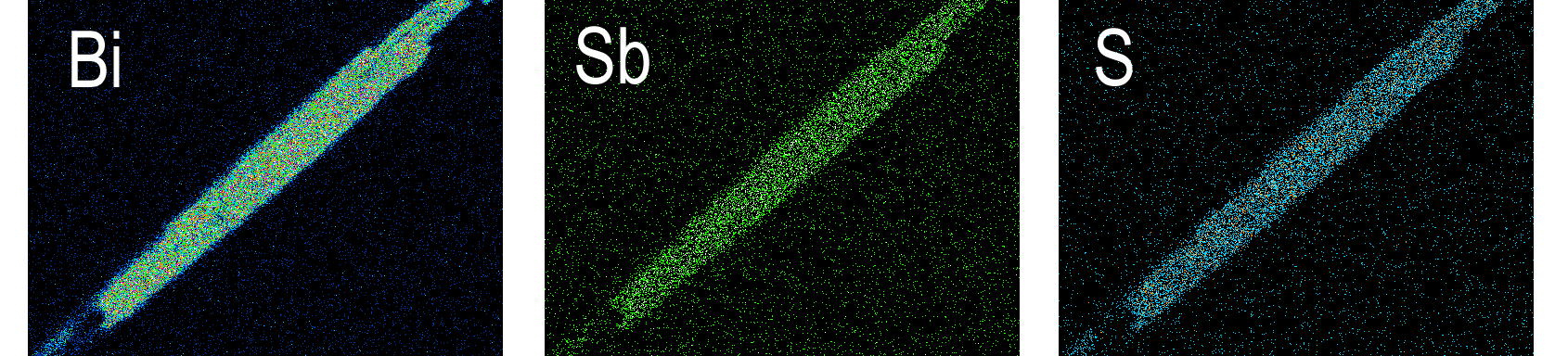

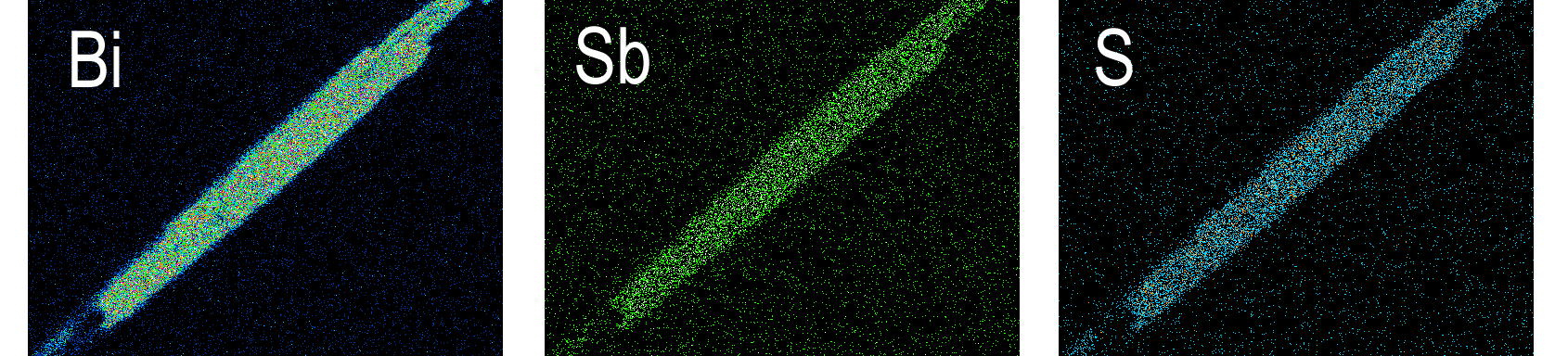

(Sb

2-xBi

x)S

3固溶体(0≦x≦2)の合成には、出発物質に天然の輝安鉱(錫砿山、中国)と輝蒼鉛鉱(タフナ、ボリビア)を用いました。それらの出発物質を目標とするモル比で調合し、それらを石英チューブに真空封入して、650-800℃の温度で、3-8日間加熱しました。

____

得られた単結晶は、イメージングプレートX線回折装置で測定した回折斑点から、結晶が双晶していないことを慎重に確かめた後、回折強度を測定しました。回折強度測定後、測定に用いた単結晶をガラス棒から外し、その結晶の化学組成を電子線マイクロアナラーザー(EPMA)で正確に測定しました。原子座標は直接法(SIR92)によって決定しました。原子座標の精密化は、SbとBiが無秩序化配置していると仮定し、EPMAで測定した化学組成から席占有率の初期値を設定して、最終的にはSb/Bi席占有率の最小二乗法も行いました。精密化の計算は、完全マトリックス最小二乗法(CLYSTALS)で行っています。

<結果と考察>

結晶構造精密化の結果、すべての構造はR

1=3〜6%に収束しました。単位格子は、化学組成がSb側からBi側に変化するに従って、b軸が著しく伸長し、単位体積も明らかに増加していきました。しかし、a、c軸は、明確な変化の傾向を示しませんでした。また、3配位と5配位の陽イオン席に対して、孤立電子対を取り囲むような7配位の多面体を設定し、その配位環境の変化を計算しました。その結果、Biの含有量の増加に伴い、孤立電子対の反対側のM-S結合距離は増加しているのに対し、孤立電子対側のM-S結合距離は減少していく傾向を示していることが明らかになりました。化学組成がSb側からBi側に移るにつれて、立体化学効果が存在していない孤立電子対の反対側のM-S結合距離が増加していくことは、SbよりもBiの方のイオン半径が大きいことによるためであると考えられます。また、このことによって、単位格子のb軸が連続的に増加している現象を、説明することが出来ます。一方、単位格子のa、c軸がはっきりとした変化を示さなかった理由としては、孤立電子対を挟んで、伸長するM-S結合と、収縮するM-S結合が、a、c軸方向に共存し、お互いの効果を相殺し合っているために、b軸ほど顕著な現象は示さないと考えられます。また、Bi

3+陽イオンの方がSb

3+陽イオンよりも立体化学的効果が小さいことは、Makovicky (1981)や Pfitzner

& Kurowski (2000)の実験から証明されていますが、今回の実験で、孤立電子対側のM-S結合の結合距離が収縮していくことは、(Sb

2-xBi

x)S

3固溶体でも、化学組成がSb側からBi側に移るにつれて、立体効果が減少していくことを示すものであり、彼らの実験と極めて整合的な結果です。さらに、S-M-S結合角度は、Biの増加に伴い、孤立電子対の反対側で、その角度が減少しているのに対し、孤立電子対側で増加していました。また、多面体の重心位置と実際の中心陽イオン位置との距離(偏心距離)は、SbからBiに移るにつれて著しく減少していました。このことは、Sb

3+からBi

3+へ変化するに従い、孤立電子対の不活性電子対効果が影響を及ぼしている空間が、長楕円形から短楕円形に変化していることを示していると言えます。

謝辞: 本研究の一部は、日本学術振興会特別研究員の奨励研究助成金を受けて行われました。ここに感謝申し上げます。

●詳しく知るには:

・ Atsushi Kyono, Mitsuyoshi Kimata: Structural variations induced by difference

of the inert pair effect in the stibnite-bismuthinite solid solution series

(Sb,Bi)2S3. American Mineralogist,

89, 932-940, 2004.

戻る

戻る