2004年新潟県中越地震にPDTIを適用した結果

2004年10月23日に新潟県中越地方でMjma 6.8 の地震が発生してから、20年になります。20年間で解析技術が進歩し、ポテンシー密度テンソルインバージョン(PDTI)の登場により、地震時の断層形状の情報を含む震源過程を推定することが可能となりました(Shimizu et al., 2020)。2004年新潟県中越地震の余震活動は、Sakai et al. (2005)によって詳細に調べられており、複数の断層が2004年新潟県中越地震と余震の一連の地震活動で動いたことがわかっています。一方で、2004年新潟県中越地震の本震時に複数の断層が連動したのかは必ずしも明確にわかっていません。そこで、2004年新潟県中越地震に最新の手法であるPDTIを適用してみました。データは、SAGEよりダウンロードした70観測点の遠地実体波P波速度波形とし、モデル面は、GCMT解を参考に走向214°、傾斜56°とし、破壊開始点は、Sakai et al. (2005)の震源に設定しました。

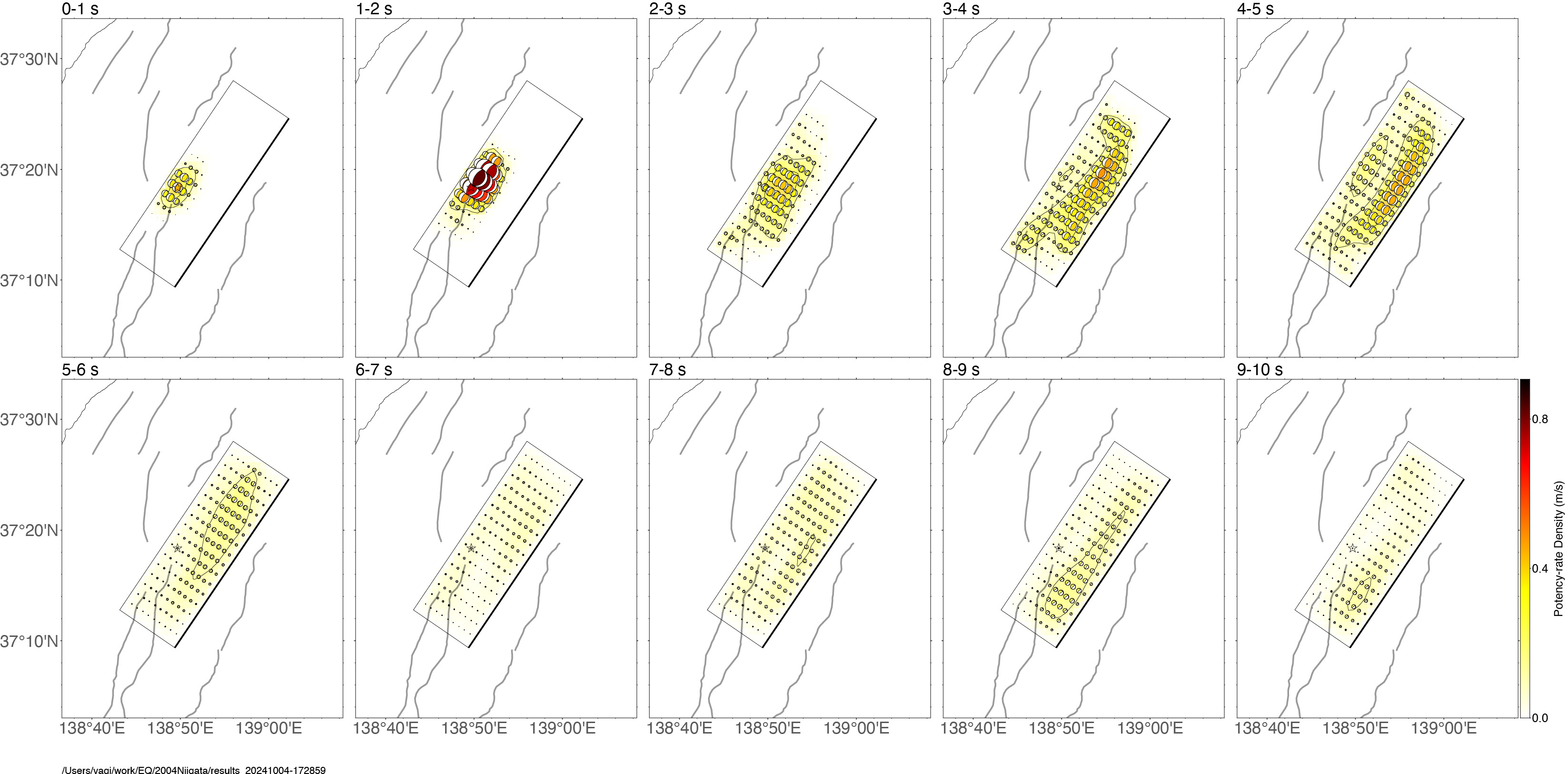

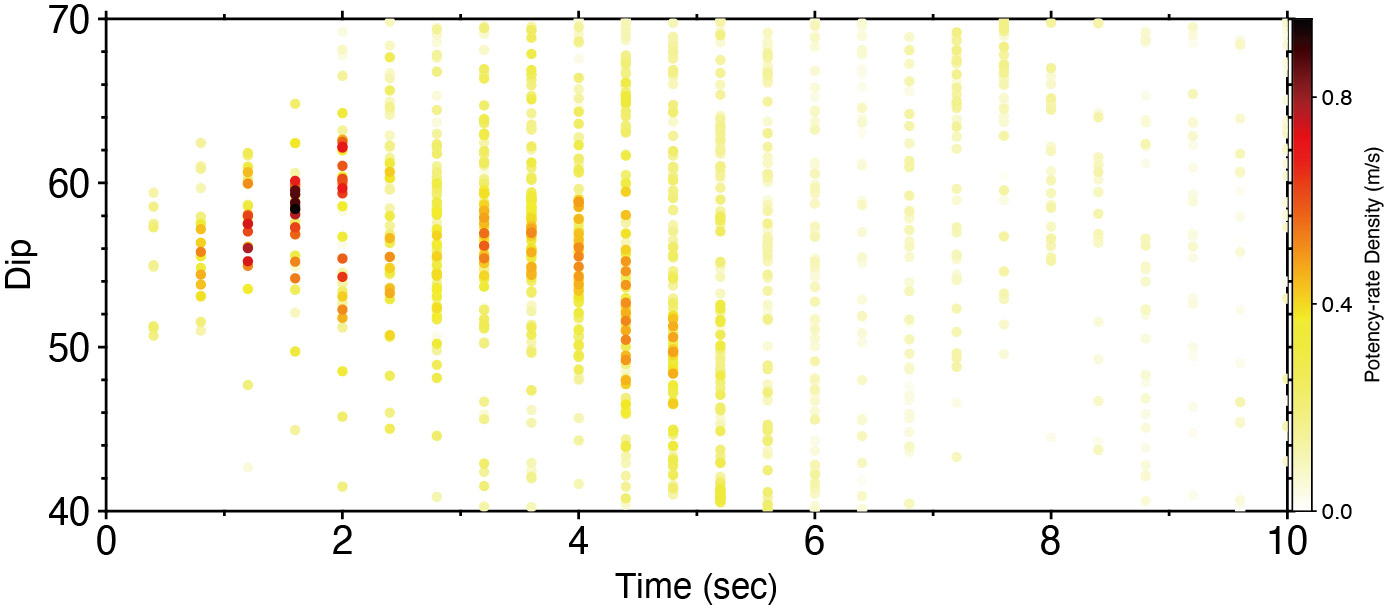

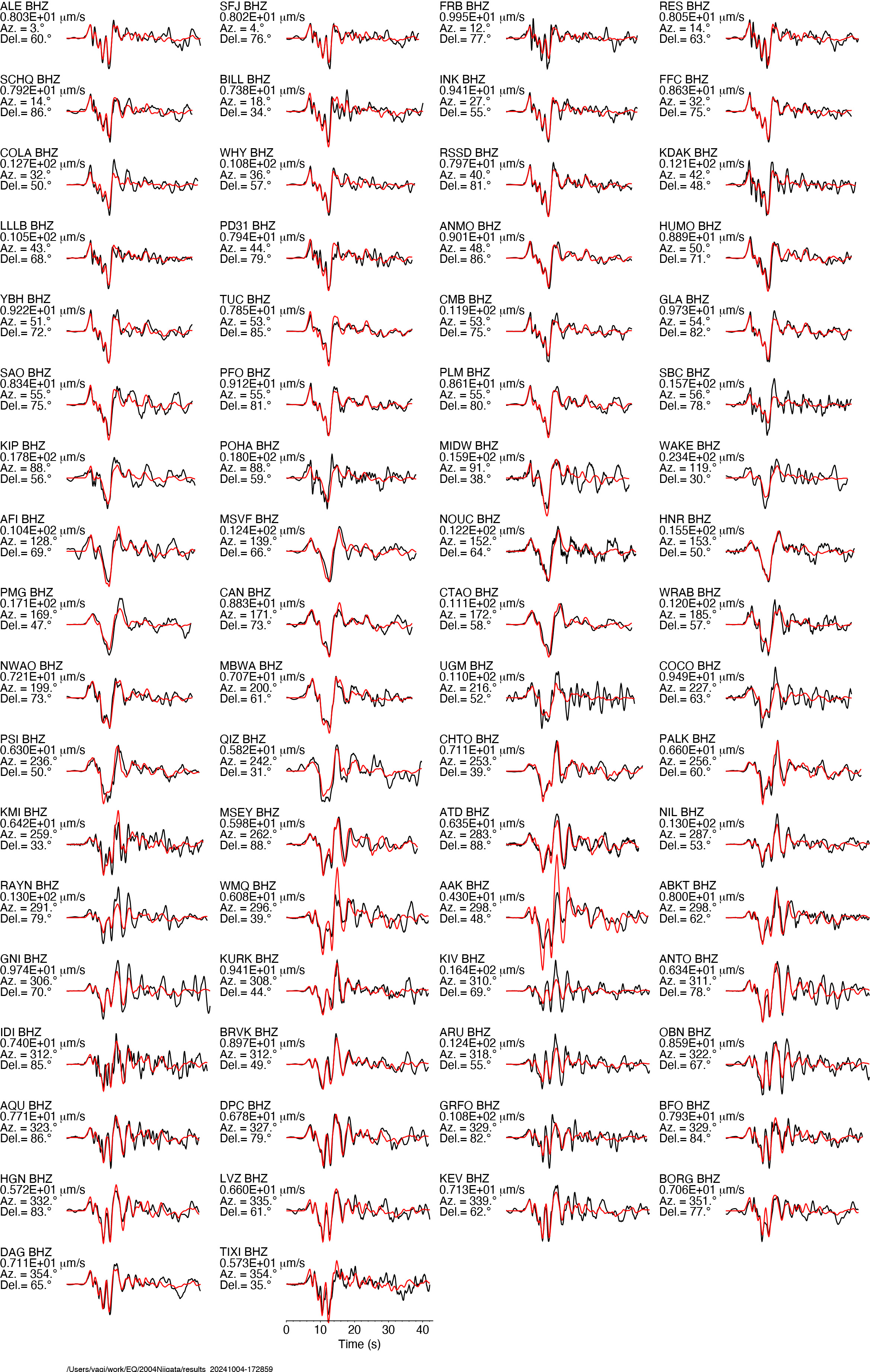

解析の結果、破壊開始から2秒間、破壊は北東方向に伝播し、その後、東方向かつ浅部に伝播していく様子を捉えることができました(図1)。一方で、震源メカニズム解の二つの節面のうち、モデル面と調和的な北西落ちの断層面の傾斜変化を見ると、破壊開始から4秒間はおおよそ54°から62°の範囲に収まるのに対して、4.4秒以降は50°付近に求まります(図2)。この変化は、南東落ちの断層面の傾斜変化でも同様のステップ状の変化が確認でき、モデル平面の傾斜角度を摂動させた場合でも安定して求まる特徴です。この結果は、本震の破壊は、断層形状の異なる断層に乗り移った後に停止したことを示唆します。このモデルで再現される観測波形は理論波形をほぼ説明できています(図3)。(八木勇治)

図1: ポテンシーレートテンソルの時間発展、断層線はGEM GAF-DBのデータを使用している。

図2: 北西落ちの断層面の傾斜角度の時間変化

図3: 観測波形(黒線)と理論波形(赤線)

解析に使用した観測網は、GE, G, IC, II, IM, IU, MN, MN, NL, PSです。 本ページ内の図の作成にはGMT(Generic Mapping Tool; Wessel, P. and W. H. F. Smith, 1998)を使用しています。