→これからの予定

2004年南インド地質調査

昨年に引き続き,高知大学グループと南インドの地質調査を行いました.今回は筑波大学の学生も4人参加し,大変有意義な時間を過ごしました.調査の詳細はおって報告します.

第4回筑波ハンマー会

毎年恒例の筑波大学地質学専攻分野の同窓会が,3月6日(土)15時から茗荷谷の茗渓会館にて開催されました.当日は卒業生,現役スタッフ,そして元教官の菅野先生,佐藤先生,鈴木先生,猪郷先生,野田先生ら約40人が参加され,梶原先生のご退官をお祝いしました.

変成岩ゼミ

記念すべき第1回変成岩ゼミを,2月25日(水)に行いました.当日は午前10時から午後4時半まで,みっちり勉強しました.筑波大学の岩石分野で,参加者8人(発表者は6人)のゼミを実施するのは,数年ぶりのことだと思います.

阿武隈変成帯調査

2月24日(水)に角替,大山の2人で花園神社周辺に産する阿武隈変成岩類のマッピングの下見を行いました.当日は天候にも恵まれ,絶好の調査日和でしたが,日中の最高気温は3.5゚Cと非常に寒く,露頭には30 cmの氷柱がぶら下がっていました.Grt-Bt-Sil-Crd gneissをはじめ,興味深い岩石をたくさん採集でき,確かな手応えを感じました.

2004年度・地惑合同大会

5月9日から開催される合同大会の講演要旨が2月初旬に締め切られました.研究室からは,「岩石・鉱物・資源」のセッションに,以下の内容で登録しました.

角替敏昭,Santosh, M.,越元 沙織 (2004) 南インド・Karur周辺にみられるMadurai地塊のサフィリングラニュライト.

沢田順弘教授 集中講義

1月10-12日に島根大学総合理工学部・沢田順弘教授による学類向け集中講義(地質学特別講義V)が開講されました.内容は火成岩岩石学全般にわたり,特に東アフリカの話や,化石人類の発見,火山災害など,筑波大学のスタッフによる従来の講義では聞けない話も沢山あって,受講生の皆さんには大変有意義な授業だったと思います.11日夜は沢田さんを囲んで,おでんパーティーを行いました.海外でのトラブル対処法,鉱物コレクション,ヤギの食べ方など,面白い話をたくさん聞かせていただきました.

平成15年度「ハンマー祭」

一時は年内の開催が危ぶまれていたハンマー祭が,3年生の尽力によって12月17日(水)に1G408にて行われました.今年はトナカイの格好をした神主が2人の巫女(ただしサンタクロース.うちひとりは女でなかったような気がする)とハンマーを連れて登場.ドタバタ喜劇のあと,祝詞をあげて儀式は終了しました.続く懇親会は,今年度末に退官予定の梶原先生に記念品を贈呈するなど,気の利いた演出によって大いに盛り上がりました.聞くところによると,午前5時まで宴は続いたようです.

ハンマー供養の儀式を含めた「ハンマー祭」を現在も行っている大学は,非常に少ないと聞きました.19年前に私が初めて参加したハンマー祭から,時の流れとともに少しずつその姿は変わっているものの,その時代の学生の考え方がうまく反映されていると思います.東京教育大から受け継がれてきたこの伝統行事が,これからも続くことを祈っています.

自然学類・地球科学野外実験(地理分野)

11月26日に地球科学野外実験のために岩井の茨城県自然博物館を見学しました.ちょうど「富士山」についての企画展を実施中で(2004年1月中旬まで)大変面白かったです.また常設展も内容が豊富で,特に実際の岩石を用いた筑波山周辺の地質図は感動です.こちらの詳細も後日報告します.

大学院・地球物質科学野外実験(南部北上巡検)

11月23-25日に大学院の地球物質科学野外実験のため,南部北上山地の母体変成岩類と遠野接触変成帯を調査しました.16年前に宮野先生たちと行った「縞状鉄鉱層」のサンプルも採集できました.詳細は後日報告します.

地球進化学実験(顕微鏡実験)の試験

本年度から評価方法を変えて,レポートの他に試験を行うことにしました.5枚の薄片中の鉱物名と岩石名を時間内に鑑定するものです.60点未満の場合は永久に(卒業するまで)追試をするという,15年前のスタイルに戻しました.

第23回 南極地学シンポジウム

2003年10月16日(木)〜17日(金)に国立極地研究所(東京都板橋区)にて開催され,角替が東南極ナピア岩体バント島の流体包有物に関するポスター発表を行いました.今年は愛媛や静岡から若い人たちも参加し,南極の岩石を研究する学生が少しずつ増えている感じです.

私がこのシンポジウムに初めて参加したのは大学院3年生の時(1990年)でした.当時は知り合いが全くおらず,しかも筑波からの参加者は一人だけでしたので,懇親会も出席せずに帰ってきました.最近は懇親会への出席が主な目的になっています.なお,来年の開催も10月中旬頃ですので,みなさん参加しましょう.

宮野敬先生の一周忌法要

早いもので,先生が亡くなられてからはや1年が過ぎようとしています.10月11日(土)に一周忌の法要が牛久浄苑にて行われました.研究室からも,棟上さん,水野さんら卒業生を含め5人が参列し,学生時代の思い出を語り合いながらから先生を偲びました.

嶺岡巡検

現在筑波大学に滞在している,オフィオライト研究の第一人者であるDr. Yildirim Dilek(マイアミ大)とプレスのメンバーとともに,2003年10月5日(日)に千葉県鴨川市に分布する嶺岡帯の苦鉄質岩を見学しました.嶺岡帯は著しく変形したオフィオライトの断片であると考えられており,小川勇二郎先生の説明のもと,sheeted dyke, pillow lava, tuff, amphiboliteを見学しました.

嶺岡帯は大学1年生の時に地球科学系で岩石学の講師をしておられた荒井章司先生に連れていってもらいましたが,当時は何がなんだかわかりませんでした.今回,全く同じ露頭を見学して,やっとその時の説明の内容が分かりました.

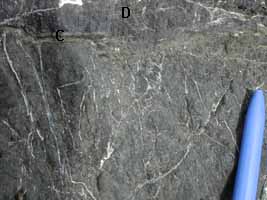

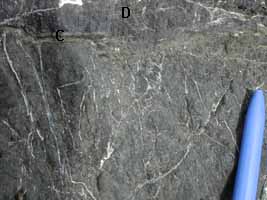

左:sheeted dykeの一部(弁天島).貫入したドレライト(D)にはチルドマージン(C)がみられる.母岩は粗粒のドレライト.

右:説明する小川先生とDr. Yildirim Dilek(中央).

左:弁天島の枕状溶岩(pillow lava).全体が赤色化している(フランシスカンのpillowは真っ黒だった).

右:森君のフィールド.変形によって断片化した角閃岩がみられる.変成相はepidote-amphibolite facies.

日本地質学会第110年年会

日本地質学会年会が9月19-21日に静岡大学にて開催されました.19日の午後から研究発表が行われ,岩石分野では,19, 20日に深成岩,20日に岩石鉱物一般,21日に変成岩のセッションが行われました.筑波大学からの参加者は,4年生2人,院生約15人?,教官5人くらいでしょうか?学生の参加者が多かったのは大変良いことでした.ただし,せっかく参加するのですから,全員が研究成果を発表してほしかったです.前回の新潟大会同様,今年も優秀なポスター発表には優秀賞が贈られ,筑波大学からは川上氏が受賞しました.なお,次回は来年の同時期に千葉大学で,その次は高知大学で行われる予定です.また岩石部会の会合において,私(角替)は次期行事委員に任命されてしまいました.来年の千葉大会はみんなで参加しましよう.

第9回国際南極地学シンポジウム(ISAES IX)

南極の地学関係の国際学会が2003年9月8-12日にドイツのポツダムで開催されました.学会の報告とポツダム,ベルリンの写真を

こちらにまとめてありますので,ご覧下さい.学会の公式サイトはこちらにあります.

第5回ハットンシンポジウム(5th Hutton Symposium)

花崗岩がマグマ起源である「火成論」を主張したJ. Huttonの功績を記念した,4年に1度の花崗岩関係の国際学会が9月2〜6日に愛知県豊橋市の愛知大学にて開催されました.研究室からは角替が参加し,超高温変成作用のセッションでポスター発表(南アフリカ・リンポポ帯の超高温変成作用)と口頭発表の座長を行いました.このセッションでは,海外からもSimon Harley, Hassina Mouri, Michael Brownなどが参加しました.学会の公式サイトはこちら.詳細は後日報告します.

奥秩父巡検

8月29-30日に行われたゼミ巡検が無事に終了しました.巡検の内容はこちらに紹介してありますので,ご覧下さい.

自然学類体験学習

毎年夏の恒例行事となった「自然学類・体験学習」が8月8日(金)に第一学群棟周辺で行われました.地球科学には約50人の高校生が希望し,地理・地質に分かれて約2時間の説明を行いました.地質分野の学習内容は,微化石の世界をのぞいてみよう(古生物),大型化石(古生物),地殻変動のモデル実験(構造地質),鉱物の原理:生成・結晶構造・物性(鉱物),鉱石をしらべよう(鉱床),火成岩・変成岩の顕微鏡観察(岩石)でした.

岩石分野は,偏光顕微鏡を使って花崗岩,安山岩,かんらん岩,片麻岩などの観察をしました.初めて見る偏光顕微鏡下の岩石の姿に,参加者の多くは大変感動していた様子でした.参加した高校生からは,「なぜ鉱物に色がつくのか?」「偏光の原理は?」「岩石をどうやって薄くするのか?」「岩石学はどんな研究をしているのか?」など,様々な質問が寄せられました.

筑波山調査

8月4日(月)に筑波山の麓にある白滝周辺のトラバースを行い,筑波タイプの花崗岩と斑糲岩の境界付近を調査しました.この沢は倒木や滝が多い悪谷で,境界部の露頭を発見することはできませんでしたが,筑波スカイライン付近が境界であることが確認できました.なお,当日の茨城県南部の最高気温は33度.しかも梅雨明け直後で湿度が高く,大変な調査でした.(参加者:角替,金子,大山,猪瀬)

左:白滝神社の近くにある「白滝」.筑波山には(名前のついた)滝は珍しいそうです.

右:筑波型花崗岩.3 cmに達するカリ長石の斑晶が特徴的です.

南極・スカーレン地域の地質図改訂

7月27-29日,岡山大学に南極地質関係者が集まって,東南極リュツォ・ホルム湾のスカーレン地域の地質図改訂作業を行いました.この地域は私が参加した第39次南極観測隊6人が10日間かけて調査した地域で,泥質片麻岩,花崗岩質片麻岩,苦鉄質グラニュライトの他,様々なタイプのスカルンが出現します.今回の会合では,第39, 44次の主要メンバーと極地研の本吉さんが参加し,フィールドノート,ルートマップ,航空写真を使って地質図を作成しました.この地質図は本年度中に極地研から発行される予定です.

研究室の引越

このたび,岩石学実験室は学系棟B106からA210に引っ越しすることになりました.同時に角替研究室も1G406から学系棟B414-2(事務室のとなり)に移動します.全ての引っ越しが終了するのは8月末の予定です.

研究室ボーリング大会

7月21日(月)に「ゆうわーるど」にて変成岩グループのボーリング大会を行いました.その後,大学に戻ってきてから「じぶんかって」にて打ち上げ.翌日のEPMA分析は二日酔いでした.

茨城大学集中講義

6月27日,7月4日,7月11日の3日間,茨城大学理学部にて「岩石鉱物学入門」の集中講義を行いました.内容は鉱物学の基礎,珪酸塩鉱物の分類,相平衡,熱力学の基礎などです.出席者は80人で,クーラーのきいた大教室で講義を行いました.ちなみに茨大理学部の講義室は,全てエアコンが完備されています.筑波大学とは大違いで,とてもうらやましく思いました.受講生が最も興味をもってくれたのは,最後の30分に話した南極調査の話でした.授業が終わった後に「自分も南極に行きたい!」と言ってくれた学生がいたことで,この集中講義は成功だったと自分で勝手に思っています.

筑波山巡検(地質学基礎野外実験)

7月7-8日の2日間,筑波山周辺で地質学基礎野外実験のハード分野の実習を行いました.見学場所は以下の通りです.

1日目:筑波山のハンレイ岩(gabbro, gabbroic pegmatiteなど),平沢のミグマタイト組織,小田の筑波型ポーフィリティック花崗閃緑岩,雪入の黒雲母スポットのあるホルンフェルスとペグマタイト鉱物.感想:一日中雨の巡検は久しぶりです(筑波山巡検では初めて).ルートマップもびしょ濡れになり,みんな大変な思いをして調査していました.ヤブこぎ初体験の人もいたようですが,ざくろ石や電気石などの鉱物を採集できて満足していた人が多かったようです.

2日目:笠間市稲田のタカタ石材・石の百年館,タカタ石材の丁場にみられる稲田型花崗岩と泥質捕獲岩,シュリーレン,石材加工工場の見学と,各種火成岩の肉眼観察,岩間町長谷の砂質ホルンフェルス,ロードナイト岩脈,閃緑岩岩脈など.感想:丁場では,職人のおじさんがたがねで大きな石を割っている様子を見学できました.あのおじさんに「石の目」についてもっと聞けば良かったと思っています(来年への反省).最後の霞工業の露頭では,泥だらけになりながら,みんな熱心にスケッチしたり質問したりしていました.来年になって,今回の参加者の何人が地質に来てくれるか楽しみです.

左:石の百年館,右:ホルンフェルスとアプライト岩脈の観察.

筑波山巡検の下見

7月2日(水)に行ってきました.STOP 1(ハンレイ岩):駐車スペースが狭くなりました.STOP 2(平沢のミグマタイト):荒れ放題でミグマタイトの露頭には全く近づけず,しかも落石の危険がありました.教育大の頃からの有名な露頭ですが,来年以降はもうダメのようです.STOP 3(小田の花崗岩):2年前は普通に歩けた所が,草が生えて湿地になっていました.ここも露頭には全く近づけず,転石を観察するしかないようです.STOP 4(雪入のペグマタイトとホルンフェルス):紅柱石入りホルンフェルス,花崗岩との接触部,ペグマタイトの貫入と原岩の褶曲など,以前と同じように観察できます.ペグマタイト中にはざくろ石,電気石,緑柱石などがまだ観察できるので,来年以降は雪入をメインとするのがベストのようです.

雪入での鉱物観察の様子

変成岩グループ+408ゼミ合同コンパ

20人以上の方々(半分はプレスのメンバー?)の参加をえて,6月16日(月)に合同コンパが開催されました.一部の方たちはD1部屋で明け方まで飲んでいたそうです.記憶をなくしたM君は大丈夫だったのでしょうか?

GAC-MAC Joint Annual Meeting

5月24-28日にカナダ・バンクーバーにて,カナダ鉱物学会(MAC),カナダ地質学会(GAC),カナダ資源学会の合同大会が開催されました.研究室からは流体包有物のスペシャルセッションに角替が参加し,口頭発表を行いました.またProf. D. Carmichaelの退官を記念したスペシャルセッションでは,Berman, Ed Grew, Pattison, Tom Chako, Mouri, M. Brownなどの著名な変成岩研究者が発表しました.

今回,SARS感染の危険をかえりみずにバンクーバーへ行ったのは,学会前に開催された流体包有物の講習会に参加するためでした.その講習会では,流体包有物の記載方法,サンプル作成方法から,最新の分析機器の話があり,盛りだくさんの内容でした.

バンクーバーの摩天楼

2003年度地球惑星科学関連学会合同大会

5月25-29日に幕張メッセにて,毎年恒例となった合同学会が開催されました.研究室からは角替と金子がポスター発表を行いました.

地球科学野外実験

5月18日(日)に茨城県ひたちなか市阿字ヶ浦周辺で,1年生対象の野外実習が行われました.阿字ヶ浦周辺には,中生界那珂湊層の砂岩泥岩互層が分布しています.当日は約80名の学生が参加し,クロスラミナ,スランプ構造,不整合などを観察しました.

第3回筑波ハンマー会が開催

筑波大学の地質分野の同窓会である「筑波ハンマー会」が,5月10日に東京の茗渓会館で行われました.卒業生の近況報告会では,つくばエクスプレスの建設状況,八甲田トンネルの地質などが報告されました.今回は出席者が約20名と少なかったので,来年はたくさんの方々に参加していただきたいと思います.

高知大学・森本太郎氏,玉城巌氏が筑波訪問

5月6〜16日まで,高知大学4回生の森本太郎氏と玉城巌氏が研究室を訪問されました.彼らは分析センターで4日間のEPMA分析を行い,沢山のデータを持って帰られました.懇親会では,高知大学生のノリの良さを発揮してくれました.これからも,高知大学と筑波大学の良い関係は続くことでしょう.

インドの岩石サンプル処理開始

今年3月の調査で大量のインドの岩石を採集しました.しばらく放置しておくしかないと思っていましたが,来年度岩石学での卒論を希望する3年生の立石さんが処理をはじめました.すでに興味深い鉱物組み合わせがいくつか発見され,その成果が期待されます.

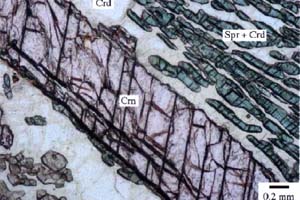

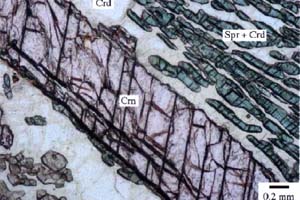

Spr-Crd-Crn decompression corona

地球進化学実験の開始

4月9日(金)から,偏光顕微鏡実験がはじまりました.今年の受講者は12名と少ないですが,今までになく質問が多く,学生のみなさんのやる気が感じられます.

☆2003年度がはじまりました.宮野先生がお亡くなりになり,さらに昨年度末をもって加藤工助教授が九州大学教授に転任されたため,岩石学担当者教官は角替のみとなってしまいました.本年度は,岩石関係の全ての講義,実験,演習,野外実習を一人で担当します.

Kaneko Y. and Miyano T. (2004) Lithos, vol. 73, p255-269

Kaneko Y. and Miyano T. (2004) Recalibration of mutually consistent garnet-biotite and garnet-cordierite geothermometers. がLithosに受理され,2004年3月に印刷されました.

Annual Report of the Institute of Geoscience, Univ. Tsukuba

Tsunogae and Santosh (2003) A new incipient charnockite locality from Nanguneri, Trivandrum Granulite Block, Southern India(南インド,トリバンドラムグラニュライト岩体ナングネリから新たに発見されたインシピエント・チャノッカイト)が受理されました.この論文中では,チャノッカイトの記載と温度条件の決定を行っています.本年3月のインド調査によって得られた2つ目の成果です.また,2年間放置しておいたZnスピネルの論文:Tsunogae and Tsunogae (2003) Zn-spinel + quartz assemblage in garnet-chlorite schist from the Archean Buhwa-Mweza Greenstone Belt of the southern Zimbabwe Craton(ジンバブエクラトン南部,ブフワ-ムウェザ・グリーンストン帯のざくろ石緑泥石片岩から発見されたZnスピネル+石英組み合わせ)も同時に印刷されることになりました.2003年12月に発行されました.

Highlights: Discoveries in the Earth Sciences (Geotimes, July 2003)

太古代超高温グラニュライト中の流体包有物に関する最近の2つの論文:Tsunogae et al. (2002) [Contributions to Mineralogy and Petrology, vol. 143, p279-299]とSantosh and Tsunogae (2003)[Journal of Geology, vol. 111, p1-16]が,Geotimes誌(American Geological Institute発行)の「2003年版・地球科学における新発見(Geotimes, 2003年7月号)」の「変成作用」分野(p16-17)に紹介されました.執筆者であるMichael Brown氏から「超高温変成作用のピーク時に高密度CO2が存在したことは疑いのない事実であるが,それが本当に外部から浸透したか否かは不明である」との厳しいコメントが寄せられていますが,今後は流体が浸透した明確な証拠を見つけるべく,研究に励んでいきたいと思います(インターネット版はこちらから"Metamorphism"を選択すれば読めます).

Tsunogae and Santosh (2003), Gondwana Research, vol. 6, p925-930.

Tsunogae and Santosh (2003) Sapphirine and corundum-bearing granulites from Karur, Madurai Block, Southern India.(南インドMadurai岩体・Karur地域からサフィリン+コランダムを含むグラニュライトの発見)が受理され(2003年7月),Gondwana Research 10月号に掲載されました.

Tsunogae et al. (2003b), Lithos, vol. 70, p21-38.

Tsunogae et al. (2003b) High fluorine pargasites in ultrahigh temperature granulites from Tonagh Island in the Archean Napier Complex, East Antarctica. Lithos, vol. 70, p21-38 (東南極ナピア岩体トナー島に見られるフッ素に富むパーガス閃石の発見と,超高温変成作用の累進変成時におけるフッ素を含む流体の浸透&フッ素交代作用)が受理されました(2003年6月30日).8月14日に初稿が終了し,9月発行の第70巻1/2号に掲載されました.この論文は,「高温で形成されたグラニュライト中に,なぜ黒雲母や角閃石が安定に存在するのか?」という岩石学の長年の疑問に,1つの明確な解答を与えた論文であると思っています.本文のPDFファイルは,Lithosのホームページ(こちら)からダウンロードできます.

原色新鉱物岩石検索図鑑

北隆館から「原色新鉱物岩石検索図鑑」(木股三善・宮野敬編)が刊行されました(2003年5月中旬).今回の改訂に携わったみなさん,お疲れさまでした.(→北隆館のホームページ)

Tsunogae et al. (2003a), Polar Geoscience, vol. 16, p61-75.

Tsunogae et al. (2003a), Polar Geoscience, vol. 16 (東南極ナピア岩体バント島から発見されたCO2流体包有物)が受理され(2003年4月),10月中旬に発行されました.トナー島に続き,バント島からもCO2が発見されたことにより,超高温変成作用におけるCO2の浸透が広域的なイベントであったことが明らかになりつつあります.

Owada et al. (2003), Gondwana Research, vol. 6, p231-240.

Owada, M., Osanai, Y., Toyoshima, T., Tsunogae, T., Hokada, T., Crowe, W.A., and Kagami, H. (2003) Early Proterozoic tectonothermal events in the Napier Complex, East Antarctica: implications for the formation of East Gondwana. Gondwana Research, 6, 231-240. (東南極ナピア岩体トナー島から得られた原生代年代の意義)が印刷されました(2003年4月).角替が共著者になっています.

→トップページ